이야기 유도 과제에 따른 학령기 일반아동의 이야기 대형구조 특성

Narrative Macrostructure of School-Aged Children under Different Picture Tasks

Article information

Abstract

배경 및 목적

이야기 평가 시 이야기 과제의 주제와 자극제시방법은 아동이 산출하는 이야기에 영향을 미친다. 본 연구에서는 이야기 주제와 자극제시방법에 따른 1학년, 3학년, 5학년 아동들의 이야기 산출을 비교하고, 세 가지 다른 과제 조건에서 아동들의 이야기 문법 산출특성을 살펴보고자 하였다.

방법

1학년, 3학년, 5학년, 총 48명의 아동들을 대상으로 하였다. 이야기 주제에 따른 이야기 산출특성을 살펴보기 위하여 일상과 상상을 주제로 구성한 한 장 그림을 이용하여 아동들이 꾸며말하기 하도록 하였다. 또한 자극 제시방법에 따른 차이를 살펴보기 위하여 한 장 그림과 13장짜리 연속그림 과제를 보고 꾸며말하기를 실시하였다. 아동들의 수행은 이야기 문법 모델을 기반으로 한 루브릭을 이용하여 분석하였다.

결과

학년과 이야기 주제와 제시방법에 따른 차이를 살펴보기 위하여 학년을 피험자 간 변수로 하고, 주제와 자극제시방법을 각각 피험자 내 변수로 한 혼합분석을 실시하였다. 분석결과 첫째, 학년과 이야기 주제에 따른 주효과 및 상호작용효과가 있는 것으로 나타났다. 둘째, 학년과 자극제시방법에 따른 주효과가 있는 것으로 나타났다. 셋째로, 각 과제에 따른 이야기 문법 범주의 산출은 대체로 유사한 패턴으로 나타났다. 계기사건, 시도, 결과보다 내적반응과 내적계획 및 반응은 점수가 낮은 것으로 나타났다.

논의 및 결론

본 연구의 결과는 이야기 평가 시 대상아동의 학년뿐 아니라 이야기를 유도하는 이야기 그림의 주제와 제시방법에 따라 이야기 산출이 달라질 수 있다는 점을 암시한다.

Trans Abstract

Objectives

This study investigated the fictional narrative macrostructure of Korean school-aged children across two types of narrative themes (everyday life and fantasy) and elicitation stimuli conditions (single pictures and picture sequences).

Methods

A total of 48 typically developing elementary school children in grade 1, grade 3, and grade 5 produced narratives in response to two kinds of visual conditions: single pictures and picture sequences. The single picture tasks consisted of pictures with two different themes: everyday life and fantasy. The spoken narratives were transcribed and scored according to the rubric using the story grammar analysis.

Results

First, there were main effects and interaction effects of grades and types of narrative themes. The children showed significantly better performance in fantasy stories than in everyday life stories. Second, there were main effects of grades and elicitation stimuli conditions. Third, the scores of Initiating events, attempts, and conclusions were higher than those of internal responses, internal plans, and reactions in three different elicitation stimuli conditions.

Conclusion

The results suggest that narrative themes and elicitation stimuli conditions should be considered when assessing the narrative performance of school-aged children.

이야기는 학교에서의 학습 상황뿐 아니라 또래와의 일상적인 대화 상황에서 매일 접하게 되는 담화 형식이다. 이야기 말하기 능력은 학령기 아동의 인지 능력이나 학업 능력에 대한 교사의 판단에 영향을 줄 뿐만 아니라 또래와의 우정을 형성하는 데에도 도움을 줄 수 있다. 학교에서 교사들은 종종 학생들에게 소설이나 연극의 줄거리를 다시 말해보도록 하거나 상상의 이야기를 꾸며서 말해보도록 한다. 또한 학령기 아동들은 친구들과 좋아하는 텔레비전 프로그램에서 나온 내용에 대해서 말하거나 자신의 경험에 대해서 말할 때 이야기 담화 형태로 표현한다(Nippold, 2007). 아동의 이야기 산출 능력은 학령기에 발달하는 가장 중요한 언어 영역이며 학령기의 학업적 성취 및 사회적 상호작용 능력과도 관련된 요소로 간주되고 있다(McCabe & Marshall, 2006; Spencer & Slocum, 2010). 이야기는 학령기 아동의 언어 능력을 평가하는 데 유용한 정보를 제공하며(Johnson, 1995), 실제 생활에서의 언어사용 능력을 평가할 수 있는 생태학적 타당도(ecological validity)가 높은 언어평가방법이라고 할 수 있다(Schneider & Winship, 2002).

이야기 능력을 평가하기 위해서는 아동의 이야기 능력을 대표할 수 있는 샘플을 수집하는 것이 중요하다. Hughes, McGillivray와 Schmidek (1997)는 이야기 산출을 유도하기 위한 자극 유형으로 사물 혹은 인형, 영화 및 영상, 연속그림, 한 장 그림 그리고 그림 없음(no picture) 등 다섯 가지를 소개하였다. 국내외 이야기 관련 선행연구들을 살펴보면, 이야기 산출 유도 시 대부분 글자 없는 그림책인 ‘개구리 이야기’와 같은 연속그림이 가장 많이 사용되었다(Botting, 2002; Kwon & Pae, 2006; Greenhalgh & Strong, 2001; Lee, 2010; Merritt & Liles, 1987; Pae, Kwon, Jin, Jun, & Kwak, 2010). 또한 최근에는 미국 표준화검사 Test of Narrative Language (TNL; Gillam & Pearson, 2004)의 하위 검사 중 연속그림 과제인 ‘지각 이야기’와 한 장 그림 과제인 ‘외계인 이야기’도 이야기 연구에 사용되고 있다(Eisenberg et al., 2008; Mills, 2015; Mills, Watkins, & Washington, 2013; Ukrainetz et al., 2005; Ukrainetz & Gillam, 2009).

이야기 산출 유도 시 사용하는 과제의 내용과 유형은 아동의 산출에 영향을 미친다(Eisenberg et al., 2008; Mills, 2015; Pearce, 2003; Spinillo & Pinto, 1994). Spinillo와 Pinto (1994)의 연구에서 4, 6, 8세 아동들을 대상으로 네 가지 조건에서 이야기를 산출하게 한 결과, 모든 연령대 아동들이 그림이 있는 조건보다 그림 없이 자발적으로 산출하게 한 조건에서 이야기의 수준이 높은 것으로 나타났다. 이에 대해 연구자들은 그림자극이 오히려 정교한 이야기 구조를 사용하는 것을 방해한 것이라고 설명하고 있다. 또한 아동 자신이 그린 그림을 보고말하기 조건과 세 장의 연속그림 보고말하기 조건에서의 산출을 비교한 결과, 학령전기 아동들은 차이를 보이지 않았다. 반면에 Pearce (2003)는 5세 아동들을 대상으로 개구리 이야기와 한 장 그림 과제에서의 이야기 산출을 비교한 결과, 아동들은 개구리 이야기에서 좀 더 길고, 정보가 풍부하며, 복잡한 이야기를 산출하였다. 두 연구의 결과는 연속그림 과제라 하더라도 동일하게 범주화할 수 없으며 그림에 포함된 이야기 구조의 복잡성이 아동의 이야기 산출에 다르게 영향을 준다는 것을 보여준다.

최근 TNL의 하위 검사인 5장의 연속그림 과제와 한 장 그림 과제에서의 이야기 산출을 비교한 연구들에서도 과제유형이 아동들의 산출에 영향을 미친다는 것을 알 수 있다. Eisenberg 등(2008)은 5, 8, 11세 아동들을 대상으로 두 가지 맥락에서 산출된 정교한 명사구 사용을 비교한 결과, 연속그림보다 한 장 그림에서 정교한 명사구의 산출이 더 많은 것으로 나타났다. TNL의 두 가지 과제를 통해 아동들의 표현정교화(expressive elaboration) 점수를 비교한 Ukrainetz와 Gillam (2009)의 연구결과 또한 연속그림 과제보다 한 장 그림 과제에서 더 높은 것으로 나타났다. 그러나 이 과제를 면밀하게 살펴보면, 연속그림은 일상생활에서 일어날 수 있는 이야기 주제인 ‘학교 지각’을 나타낸 반면 한 장 그림은 상상의 요소가 포함된 이야기 주제인 ‘외계인 이야기’가 표현되어 있다. 또한 연속그림 과제에서는 한 명의 주인공에게 일어난 이야기로 표현되어 있으나 한 장 그림에서는 우주선에서 내리고 있는 외계인 가족과 이것을 목격한 두 명의 등장인물이 나타나 있는 등 그림 내용의 복잡성에도 차이가 있었다. 따라서 아동 산출의 차이가 주제(일상과 상상)에 의한 것인지 과제 유형(연속그림과 한 장 그림)에 의한 것인지 명확하지 않다. 그뿐만 아니라 이 두 연구는 검사의 표준화 과정에서 얻어진 이야기 샘플을 사용하였으며 모든 아동들에게 연속그림 과제 다음으로 한 장 그림을 실시하여 과제 실시 순서로 인한 영향을 배 제하지 못하였다는 점을 밝히고 있다.

선행연구들은 연령에 따라 과제 유형이 이야기 산출에 미치는 영향이 다르다는 것을 보여주고 있다. Pearce (2003)의 연구에서 학령전기 아동들은 연속그림 과제를 이용하여 이야기를 꾸며 말하기 하도록 할 때 한 장 그림을 이용하여 이야기를 산출할 때보다 복잡한 이야기를 산출하였다(Pearce, 2003). 반면에 Spinillo와 Pinto (1994)의 연구에서 학령전기 아동들은 세 장의 연속그림과 본인이 그린 한 장 그림을 보고 산출한 이야기에서 차이를 보이지 않았으나 8세 아동들은 연속그림 과제보다 본인이 그린 한 장 그림에서 더 높은 수준의 이야기를 산출하였다. 또한 2학년에서 5학년 아동들을 대상으로 이야기 산출을 분석한 Mills (2015)의 연구에서는 연속그림 과제와 한 장 그림 과제로 유도한 이야기의 대형구조 수행능력에 차이가 나타나지 않았으나 그림 없이 실시한 다시말하기 과제에서는 대형구조에서의 수행이 높은 것으로 나타났다. 그러나 이 연구 또한 다시말하기(retelling)와 꾸며말하기(generation)가 과제에 혼재되어 있어 아동들의 산출결과를 자극 제시방법에 의한 영향으로 해석하기에는 제한이 있다.

이야기 산출 능력은 대형구조(macrostructure)와 소형구조(mi-crostructure)의 두 가지 수준에서 살펴볼 수 있다. 대형구조란 이야기의 전반적(global)이고 일반적인 특성으로 허구적 이야기의 경우, 이야기 문법(story grammar)과 같은 분석을 통해 살펴본다. 반면에 소형구조는 이야기의 국소적(local)이고 특정적인 특성으로 이야기 내의 더 작은 단위에 관심을 두며, 구문, 어휘, 결속 분석 등을 통해 살펴본다.

학령기 아동의 허구적 이야기(fictional narrative)의 대형구조(macrostructure)를 평가하는 데 주로 사용되어 온 이야기 문법 모델(story grammar model)에 따르면 이야기 대형구조는 주로 배경(setting)과 하나 이상의 일화(episode)로 정의된다(Hughes et al., 1997). 이야기 문법 모델을 이용하여 이야기의 대형구조 발달을 평가하는 방법은 일화(episode) 구조를 평가하는 방법과 이야기 문법 요소들을 분석하는 방법으로 나누어 볼 수 있다. Liles, Duffy, Merritt와 Purcell (1995)은 좋은 이야기는 주인공의 목표 지향적인 행위와 관련된 내용이 분명히 나타난 일화로 구성되어야 하며 완전한 일화는 이야기 문법 요소 중 3가지 요소(계기사건이나 내적반응, 시도, 직접적인 결과)가 포함되어야 한다고 정의하였다. 그러나 이야기에 포함된 모든 이야기 문법 요소를 고려하지 않은 일화구조 분석방법은 아동의 이야기 수준의 질적인 차이를 구분하기 어려워 제한점이 있다(Norbury & Bishop, 2003). 최근 이야기 문법 모델을 적용하여 이야기를 평가하는 연구에서는 이야기 문법 요소를 분석하여 이야기에 포함된 정보의 양에 점수를 부여하는 방법을 사용하고 있다(Gillam, Gillam, Fargo, Olszewski, & Segura, 2017; Hao et al., 2018). 이야기 문법 요소에 점수를 부여하는 방법은 아동의 언어 수준의 차이를 민감하게 보여줄 수 있어 아동의 언어 능력의 차이를 구분하는 데 적합하다(Schneider, Hayward, & Dubé, 2006; Soodla & Kikas, 2010).

이야기 대형구조 발달과 관련된 선행연구에 따르면 이야기 문법 요소 중 계기사건, 시도, 결말이 아동의 이야기에 높은 비율로 출현하고 내적반응, 내적계획, 반응은 출현 비율이 낮은 것으로 나타났다. Merritt와 Liles (1987)의 연구에서는 이야기 다시말하기와 꾸며말하기 과제를 실시했을 때 모두 공통적으로 출현 비율이 높은 이야기 문법 요소와 낮은 문법 요소로 나뉘어졌다. Soodla와 Kikas (2010)의 연구에서도 일반아동의 이야기에서 이야기 문법 요소는 계기사건, 시도, 결과, 배경, 내적반응, 반응, 내적계획의 순으로 출현하였다. 내적반응과 반응은 아동의 이야기에서 출현 비율이 낮았지만 연령이 증가함에 따라 출현 빈도가 유의하게 증가하였다. 우리나라 아동의 이야기 능력에 관련된 연구에서도 비슷한 경향성이 나타났다. Shin, Park, Lee와 Pae (2007)의 연구에서 1학년에서 3학년 아동들에게 이야기 다시말하기 과제를 실시하였을 때 시도, 결과, 배경, 계기사건, 내적반응의 순으로 이야기 문법 요소가 출현하였다. Kwon과 Pae (2006)의 연구에서 1학년에서 3학년 아동들에게 이야기 꾸며말하기 과제를 실시하였을 때 결과와 시도의 산출이 높은 반면 내적반응은 낮은 비율로 출현하였다.

본 연구에서는 우리나라 아동에게 적절한 이야기 평가도구 개발을 위한 기초자료 수집을 위해 우리나라 학령기 아동들의 이야기 대형구조에 미치는 유도자극의 영향을 살펴보고자 하였다. 학령기 아동의 이야기 평가는 아동이 산출한 허구적 이야기 평가가 적절하다는 선행연구 결과에 따라 아동들에게 유도자극으로 제시된 그림을 보고 이야기를 꾸며 말하도록 하여 수집된 이야기 샘플을 분석하였다. 첫 번째로 유도자극으로 사용된 그림의 주제가 아동의 이야기 대형구조에 미치는 영향을 알아보고자 하였다. 유도자극 그림 유형을 한 장 그림으로 통제하고 아동들에게 익숙한 일상 주제의 그림자극으로 유도한 이야기와 상상력을 더 많이 발휘해야 하는 상상 주제의 그림자극으로 유도한 이야기 샘플을 분석하여 이야기 주제에 따른 차이를 살펴보고자 하였다. 두 번째로 유도자극 그림의 제시 방법에 따른 차이를 살펴보기 위하여 주제를 일상으로 통제한 한 장 그림과 연속그림으로 유도자극을 제시하여 수집된 이야기 샘플을 분석하여 이야기 대형구조의 차이를 살펴보았다. 세 번째로 각 유도자극에 따라 수집된 우리나라 아동들의 이야기에 포함된 이야기 문법 구성요소의 산출특성을 살펴보고자 하였다. 이에 따른 연구문제는 다음과 같다.

1) 이야기 산출에 있어 학년(1, 3, 5학년)과 이야기 주제(일상과 상상)에 따른 주효과 및 상호작용효과가 있는가?

2) 이야기 산출에 있어서 학년(1, 3, 5학년)과 자극 제시방법(한 장 그림과 연속그림)에 따른 주효과 및 상호작용효과가 있는가?

3) 이야기과제(일상 한 장 그림, 상상 한 장 그림, 13장 연속그림)에 따른 아동들의 이야기 문법 산출특성은 어떠한가?

연구방법

연구대상

본 연구의 대상은 수도권과 충청지역 일반 초등학교에 재학 중인 1학년, 3학년, 5학년 일반아동 각각 16명씩 총 48명으로 남자아동과 여자아동의 비율은 일대일로 맞추었다. 학령기 시작 시기인 초등학교 1학년을 기준으로 하였으며 학년 간의 차이를 알아보기 위해 2년의 간격을 두어 1학년, 3학년, 5학년 아동을 대상으로 하였다. 주 양육자에 의해 인지, 정서, 행동, 감각기관 등에 문제가 없다고 보고 되었으며, 수용·표현어휘력검사(REVT; Kim, Hong, Kim, Jang, & Lee, 2009) 결과 −1 SD 이상에 해당하는 아동들을 대상으로 선정하였다. 아동의 연령과 언어검사 결과는 Table 1에 제시하였다.

검사도구

한 장 그림

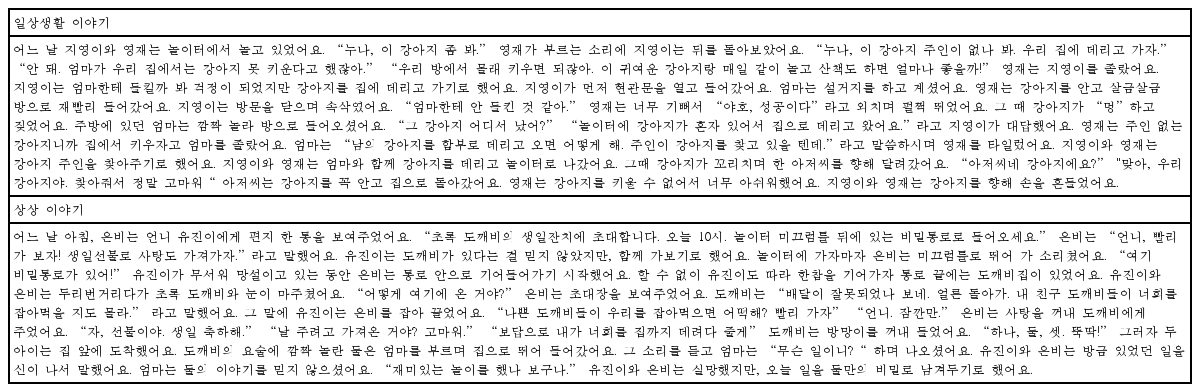

그림의 주제에 따른 이야기 꾸며말하기 능력의 차이를 알아보기 위하여 연구자는 일상생활 주제(everyday life)와 상상 이야기 주제(fantasy)를 나타내는 한 장 그림 과제를 개발하였다. 아동문학전공 교수의 자문을 받아 과제가 우리나라 초등학생들에게 실시하기에 적합한 주제와 내용으로 작성될 수 있도록 하였다. 그림은 전문 일러스트레이터에게 의뢰하여 채색상태로 제작하였다. 일상적인 이야기는 애완동물 ‘강아지’와 관련된 내용으로 구성하였으며, 상상 이야기는 우리나라 전래동화에서 자주 등장하는 ‘도깨비’와 관련된 내용으로 구성하였다. 각 주제별로 촉진 과제와 산출 과제 2개씩 총 4개의 그림으로 구성하였다.

아동의 꾸며말하기(generation)를 독려하기 위하여 촉진 과제가 제공되었다. 이야기 자료수집 시 촉진과제를 사용한 Ukrainetz와 Gillam (2009)은 촉진 이야기가 아동들의 산출에 미치는 영향을 살펴본 결과, 192개의 이야기 중에서 모방이 관찰된 것은 14회였으며 대부분의 아동들이 모방을 주 전략으로 사용하고 있지 않았다고 밝히고 있다. 본 연구의 과제에서는 촉진 과제와 산출 과제의 그림은 등장인물의 유형과 수만 동일하게 제시하고 배경이나 사건은 다른 내용으로 구성하여 촉진 과제를 통해 아동의 자발적인 이야기 산출을 돕고 모방가능성이 최대한 나타나지 않도록 하였다. 주제별 그림과 촉진 이야기는 각각 Appendixes 1과 2에 제시하였다.

연속그림 과제

연속그림 과제는 Kim, Kim과 Han (2015)이 Dubé (2000)의 이야기 평가도구 개발과정을 참고하여 개발한 놀이공원 주제의 연속그림 과제를 이용하였다. 이 연속그림 과제는 언어치료전공 교수와 언어치료 임상경력이 10년 이상 된 언어치료사로 구성된 총 10명의 전문가들이 내용타당도를 평가하였다. 5점 척도를 이용하여 내용타당도를 평가한 결과 이야기 문법 요소, 완전한 일화 유도 적절성, 아동 대상 이야기 평가 과제로서의 적절성에 대해서 각각 4.1, 4.6, 4.2가 산출되어 이야기 평가 과제로서 적절한 것으로 나타났다. 연속그림 과제의 촉진 과제는 Kim 등(2015)이 개발한 버스 이야기 중에서 내용 타당도가 모든 항목에서 4점 이상으로 평가되었던 5장면 연속그림으로 선정하였다. 연속그림 과제는 일화 수가 하나인 5장면 그림, 일화 수가 두 개인 10장면 그림, 일화 수가 3개인 13장면 그림 과제로 구성되었다. 하나의 일화로 구성된 5장면 과제는 두 명의 등장인물로 이루어졌으며 10장면과 13장면 그림 과제는 등장인물 수와 일화 수를 증가시켜 이야기의 길이와 내용의 복잡성을 증가시킬 수 있도록 구성하였다. 본 연구에서는 연속그림 과제를 이용하여 산출된 이야기 샘플 중 한 장 그림 과제의 촉진이야기와 등장인물의 수 및 일화 수가 일치하는 13장면 연속그림 과제를 이용하여 산출된 이야기 샘플을 그림 과제 유형에 따른 차이를 비교하기 위하여 사용하였다. 13장면 연속그림 과제는 Appendix 3에 제시하였다.

자료 수집 및 분석

자료 수집

자료 수집은 아동에게 친숙한 장소에서 개별적으로 이루어졌으며 이야기 검사의 모든 과정은 녹음되었다. 이야기 수집을 시작하기 전 아동과 인사를 나눈 후 아동에게 함께 할 과제에 대한 설명을 한 후 수용·표현어휘력검사(REVT; Kim et al., 2009)를 먼저 실시하였다. 이야기 수집을 위한 과제는 총 5개의 과제로 이루어졌다. 총 5개의 과제는 다음과 같다. (1) 일상생활 주제 한 장 그림, (2) 상 상 이야기 주제 한 장 그림, (3) 5장 연속그림, (4) 10장 연속그림, (5) 13장 연속그림. 이야기 수집을 위한 과제를 실시할 때 순서효과를 배제하기 위하여 총 5개 과제의 순서를 아동마다 다르게 하여 실시하였다.

한 장 그림 과제의 경우, 연구자가 아동에게 촉진과제 그림을 제시하면서 미리 녹음된 이야기를 들려 준 후 산출 과제 그림을 보여주면서 이야기를 꾸며서 말하도록 하였다. 아동이 이야기를 시작하기 전 이야기를 구상할 수 있도록 충분한 시간을 제공하였다. 아동이 준비가 됐다고 말하면 ‘이야기에는 시작과 중간 끝이 있어 충분히 길게 이야기를 꾸며서 말해줘’라는 지시문으로 이야기를 유도하였다. 연속그림 과제를 실시할 때는 첫 번째 연속그림 과제를 실시하기 전에만 촉진 과제를 실시하였다. 연속그림의 촉진 과제도 한 장 그림 과제와 마찬가지로 그림을 보여주면서 녹음된 이야기를 들려주었다. 촉진 과제 실시 후 아동에게 그림책 형태로 된 연속그림 과제를 제시하여 한 장씩 넘겨 보면서 이야기를 구상할 수 있도록 충분한 시간을 제공하였다. 또한 아동이 이야기를 말할 준비가 되면 그림을 기술하지 않도록 전체 그림이 한 장에 모아진 그림을 보면서 이야기를 말하도록 하였다. 연속그림 과제를 실시할 때도 아동이 이야기를 산출하기 전에 시작, 중간, 끝이 있는 이야기를 충분히 길게 꾸며서 말해달라는 지시문으로 이야기를 유도하였다.

전사 및 자료 분석

아동의 모든 녹음된 이야기 자료는 3명의 훈련된 대학원생에 의해 2차에 걸쳐 전사되었다. 전사된 자료는 아동의 이야기 문법 능력을 측정하기 위해 고안된 Gillam 등(2017)의 Monitoring Indicators of Scholarly Language (MISL)를 사용하였다. 이 이야기 루브릭은 대형구조뿐 아니라 이야기의 소형구조 점수체계를 포함하고 있으나 본 연구에서는 대형구조 분석체계만을 사용하였다. 대형구조 분석체계는 이야기 문법 사용에 따라 0점에서 3점까지 점수를 주게 되어있으며 본 연구에서는 우리나라 아동의 이야기 자료에 근거하여 수정하여 사용하였다. 본 연구에서는 이야기 루브릭을 사용하여 등장인물을 제외한 모든 문법 요소에 0점에서 3점을 부여하였으며 등장인물은 0점에서 2점을 주도록 하여 총 23점을 주도록 하였다. 과제에 따른 이야기 문법 요소 특성을 살펴본 연구문제 3을 위한 분석에서는 다른 이야기 문법 범주와의 비교를 위해 등장인물의 최고점인 2점을 3점으로 전환하여 사용하였다. 채점에 사용된 루브릭과 분석 예는 Appendixes 4와 5에 제시하였다.

신뢰도

아동들이 산출한 이야기 문법 점수에 대하여 평가자 간 신뢰도 를 산출하였다. 제2연구자와 언어치료학전공 석사학위를 소지하고 분석체계를 숙지한 언어재활사 1인이 전체 자료의 20%에 해당하는 아동 이야기 자료를 분석하고 일치도를 산출한 결과 신뢰도는 92.7%로 나타났다.

통계처리

자료의 통계처리는 이야기 주제와 이야기 과제 유형의 차이에 따른 학년 간의 차이가 있는지 알아보기 위하여 연령집단(3)을 집단간 변수로 하고, 이야기 주제(2)와 과제 유형(2)을 집단 내 변수로 하여 각각 혼합분석을 실시하였다. 통계분석에 사용한 프로그램은 SPSS version 22였다.

연구결과

이야기 주제에 따른 학년별 아동의 이야기 대형구조 특성

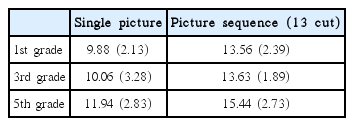

아동들이 산출한 각 이야기의 이야기 문법 점수를 산출한 결과, 일상생활 이야기에서는 1학년 아동은 9.88, 3학년은 10.06, 5학년은 11.94로 나타났다. 상상 이야기에서는 1학년 10.88, 3학년 11.50, 5학년 15.88로 두 이야기에서 모두 학년이 높아질수록 이야기 문법 총점이 증가하였으며 모든 학년의 아동들이 일상생활 이야기보다 상상 이야기에서 이야기 점수가 더 높았다(Table 2, Figure 1).

학년과 주제에 따른 주효과와 상호작용효과를 살펴보기 위하여 혼합분석을 실시한 결과, 학년(F(2,45) = 8.78, p < .05)과 주제(F(1,45) = 28.28, p < .05)에 의한 주효과가 모두 유의미한 것으로 나타났다. 학 년 간 차이를 자세히 살펴보기 위해, Scheffe 사후분석을 실시한 결과, 1학년과 5학년(p < .05), 3학년과 5학년 간(p < .05)의 차이가 유의미한 것으로 나타났다. 또한 이야기 주제에 있어서 아동들은 일상생활 이야기보다 상상 이야기에서의 점수가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 학년과 주제에 따른 상호작용효과가 유의한 것으로 나타났는데 특히 5학년 아동들은 다른 학년들보다 일상생활 이야기와 상상 이야기에서의 이야기 문법 점수의 차이가 큰 것으로 나타났다.

자극제시방법에 따른 학년별 아동의 이야기 대형구조 특성

아동들이 산출한 각 이야기의 이야기 문법 점수를 산출한 결과, 한 장 그림에서는 1학년 아동은 9.88, 3학년은 10.06, 5학년은 11.94로 나타났다. 연속그림에서는 1학년 13.56, 3학년 13.63, 5학년 15.44로 두 과제에서 모두 학년이 높아질수록 이야기 문법 총점이 증가하였으며 모든 학년의 아동들이 한 장 그림보다 연속그림 과제에서 이야기 점수가 높은 것으로 나타났다(Table 3).

학년과 자극제시방법에 따른 주효과와 상호작용효과를 살펴보기 위하여 혼합분석을 실시한 결과, 학년(F(2,45) = 5.16, p < .05)과 자극제시방법(F(1,45) = 61.17, p < .05)에 의한 주효과가 모두 유의미한 것으로 나타났다. 학년 간 차이를 자세히 살펴보기 위해, Schaffe 사후분석을 실시한 결과, 1학년과 5학년(p < .05), 3학년과 5학년 간(p < .05)의 차이가 유의미한 것으로 나타났다. 또한 자극제시방법에 있어서 아동들은 한 장 그림 과제보다 연속그림 과제에서의 점수가 유의하게 높은 것으로 나타났으며 학년과 자극제시방법에 따른 상호작용효과는 나타나지 않았다.

이야기 과제에 따른 이야기 문법 산출특성

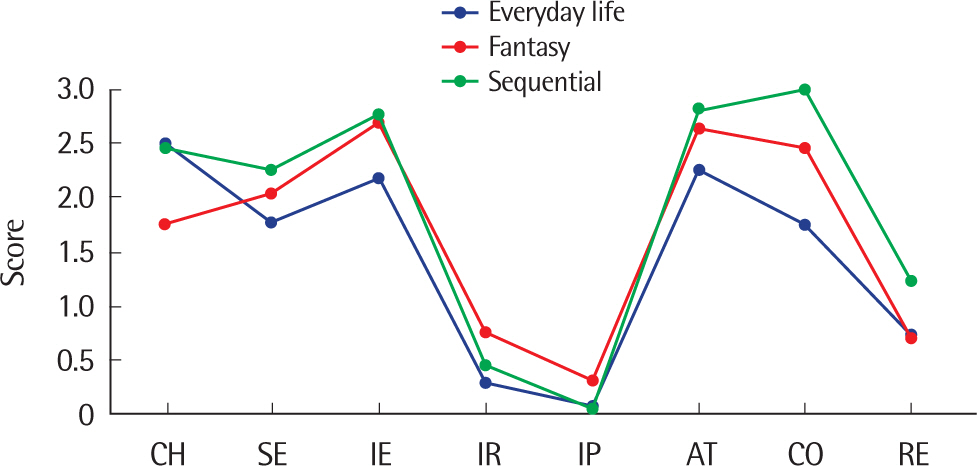

세 가지 이야기 과제(상상 이야기 한 장 그림, 일상 이야기 한 장 그림, 13장면 연속그림)에서의 이야기 문법 산출특성을 살펴본 결과, 세 과제에서 아동들의 수행이 대체로 유사한 패턴을 보였다. 즉 계기사건, 시도, 결과의 문법 범주의 산출은 높았으며 내적반응, 내적계획 그리고 반응과 같은 문법 범주의 산출은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다(Table 4, Figure 2).

논의 및 결론

본 연구에서는 초등학교 1학년, 3학년, 5학년 아동을 대상으로 이야기 주제 및 자극제시방법에 따른 이야기 대형구조의 특성을 살펴보고 이야기 과제에 따른 이야기 문법 산출특성을 살펴보고자 하였다.

이야기 그림 과제 주제와 이야기 대형구조

일상적인 내용과 상상적인 내용의 한 장 그림 과제를 이용하여 학년과 이야기 주제에 따른 이야기 산출을 분석한 결과, 학년에 따른 주효과와 주제에 따른 주효과가 있는 것으로 나타났다. 즉 이야기 산출에 있어서 아동들은 학년이 높아질수록 이야기 산출 총점이 높아졌으며 특히 5학년 아동들은 1, 3학년 아동들보다 이야기 산출 점수가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 이는 학년이 높을수록 이야기 산출점수가 증가한 선행연구의 결과와 일치한다(Kwon & Pae, 2006; Schneider et al., 2006; Shin et al., 2007; Ukrainetz et al., 2005).

주제에 따라 아동의 이야기 산출점수에 차이가 있었으며 아동들은 일상적 주제 이야기보다 상상적 이야기에서 이야기 산출점수가 더 높았다. 즉 아동들은 강아지와 관련된 일상적 주제보다 도깨비 이야기와 같이 상상력이 요구되는 주제에서 이야기 산출을 더 잘하는 것으로 나타났다. 이는 아동들이 같은 허구적 이야기라 할지라도 주제가 일상적인 내용인 경우에는 이야기 꾸며 말하는 데에 있어서는 내용을 다양하게 전개하기에는 제한이 있었던 것으로 사료된다. 반면에 주제가 도깨비와 같은 상상적인 경우에는 다양한 전개가 가능하였던 것으로 사료된다. 이야기를 꾸며서 말하는 활동은 일종의 창의적인 활동으로 상상을 자극하는 그림의 요소들이 아동들로 하여금 이야기 내용을 풍요롭게 꾸밀 수 있도록 도와 주는 것으로 판단할 수 있다.

학년과 주제에 따른 상호작용효과가 있는 것으로 나타났는데 특히 1학년과 3학년 아동들보다 5학년 아동들은 일상적 주제보다 상상적 주제의 그림과제에서 더 높은 이야기 문법 점수를 산출하였다. 즉 5학년 아동들은 상상적 주제 그림을 보며 다양한 이야기 문법 요소를 사용하여 이야기를 더욱 이야기답게 꾸밀 수 있었다. 이러한 연구결과는 Ukrainetz와 Gillam (2009)의 이야기 표현정교성(expressive elaboration) 연구에서도 나타난 결과로 나이가 많은 아동이 어린 아동에 비하여 일상을 주제로 한 그림보다 상상의 요소가 담긴 그림을 보며 꾸며말하기 할 때 이야기 표현정교성이 증가하는 것으로 나타났다. 상상 이야기 주제는 이야기 문법이나 표현정교성 같은 이야기 대형구조뿐 아니라 소형구조에도 영향을 줄 수 있다. Eisenberg 등(2008)에서 아동들은 연령이 증가함에 따라 상상의 이야기가 담긴 그림자료를 이용하여 산출한 이야기에서 복잡한 명사구를 더 많이 산출하였다. 그러나 선행연구들은 자극제시방법이나 연구절차상의 문제로 연구결과의 일반화가 어려웠으나 본 연구에서는 자극제시방법을 한 장 그림으로 통일하고 통제된 실험절차를 통해 주제에 따른 아동들의 이야기 산출의 차이를 확인할 수 있었다. 향후에는 다양한 유형의 장애 아동들을 대상으로 한 반복 실험을 통해 장애 유무와 이야기 주제에 따른 아동들의 산출을 살펴보는 일이 필요할 것으로 사료된다.

자극제시방법과 이야기 대형구조

자극제시방법에 따른 이야기 대형구조의 차이를 분석한 결과 모든 학년에서 연속그림 과제의 이야기 점수가 한 장 그림 과제에 비하여 유의하게 높게 나타났다. Westby (2012)는 아동들이 한 장 그림보다 연속그림에 대해 이야기하는 것이 더 쉽다고 언급하였다. 즉 연속된 그림자극은 아동들이 표현해야 할 내용을 제공하기 때문에 아동들은 그림이 보이는 대로 표현하기만 하면 된다는 점을 지적하였다. 실제 본 연구에서 사용한 연속그림 과제는 이야기 문법 에 기초하여 제작하였기 때문에 아동들이 한 장 그림을 보고 말하기보다 이야기 문법 산출이 쉬웠을 것으로 사료된다. 자극제시방법에 의한 산출의 차이를 살펴본 선행연구(Mills, 2015; Pearce, 2003; Spinillo & Pinto, 1994)는 주제나 이야기 산출방법들을 통제하지 않아 연구방법상의 문제로 인하여 자극제시방법에 대한 연구의 결과를 일반화하기 어려웠다. 본 연구의 결과 우리나라 학령기 아동들은 익숙한 일상생활과 관련된 주제의 유도자극을 사용하는 경우 한 장 그림으로 제시했을 때 비해 연속 그림으로 유도자극을 제시할 때 좀 더 수준 높은 이야기를 산출할 수 있었다. 즉 일상적인 주제로 아동들이 꾸며서 말하기를 할 때 자극제시방법이 이야기 산출에 영향을 준다는 것을 확인할 수 있었다. 우리나라 아동의 경우 일상적인 주제로 이야기를 꾸며말하기 할 때 이야기를 간단하고 단조롭게 표현하는 경향이 있어 아동이 자신의 이야기 산출 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 연속그림과 같이 다양한 정보를 포함한 유도자극을 사용하여 이야기를 산출할 수 있도록 유도하는 것이 필요하다.

이야기 과제와 이야기 문법 범주

일상적 주제의 한 장 그림, 상상적 주제의 한 장 그림 및 연속그림 과제에서 아동들이 산출한 이야기의 문법 범주를 살펴보았다. 분석결과, 세 과제 모두 이야기 문법 범주에서 대체로 유사한 패턴을 보였다. 즉 아동들은 계기사건, 시도 그리고 결과에서의 산출점수가 상대적으로 높았으며, 내적반응, 내적계획, 반응 범주에서는 산출점수가 낮았다. 이는 내적반응과 내적계획 혹은 반응 범주의 산출이 상대적으로 늦다는 선행연구의 결과와 일치한다(Merritt & Liles, 1987; Shin et al., 2007; Soodla & Kikas, 2010).

Bruner (1986)는 이야기의 두 가지 조망(landscape)인 ‘행동 조망(landscape of action)’과 ‘의식 조망(landscape of consciousness)’을 구별하였다. 행동은 명시적(explicit) 구성으로 외부로 나타나는 등장인물의 행동인 반면에 의식은 내포적(implicit) 구성으로, 등장인물의 내적인 세계이다. 기본적으로 행동 조망이 있는 이야기에는 등장인물의 심리적인 상태에 대해서는 최소한으로만 언급된다. 반면에 의식의 조망이 있는 이야기에는 다양한 등장인물의 측면에서 이야기된다. 대부분의 이야기는 행동과 의식의 조망 모두를 갖추고 있으나 어린 아동이 산출하는 이야기는 기본적으로 행동의 조망으로 구성된다. 아동들의 연령이 높아질수록, 이야기에는 더 많은 의식 조망이 포함된다(Westby, 2012). 따라서 이러한 특성을 이야기 문법 범주의 산출에 적용한다면 이야기 산출 시 아동들의 경우 내적반응, 내적계획, 반응과 같은 의식 조망이 필요한 문법 범주의 점수가 계기사건, 시도, 결과와 같이 행동만을 기술하는 문법 범주 점수보다 낮을 것이라는 것을 유추할 수 있다.

본 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 지금까지 이야기의 주제 혹은 자극제시방법에 따른 이야기 산출을 살펴본 선행연구들은 연구방법적 측면에서 변수들이 통제되지 않았으나 본 연구에서는 통제된 실험절차를 통해 주제와 자극제시방법에 따른 이야기의 산출을 살펴보았다. 본 연구에서는 주제에 따른 산출차이를 살펴보기 위해 자극제시방법을 한 장 그림으로 통제하였고, 자극제시방법에 따른 산출차이를 보기 위해 주제를 통일하였다. 다만 상상적 주제의 연속그림 과제를 사용하였다면 좀 더 균형을 맞춘 실험절차가 될 수 있었을 것이다. 둘째는 본 연구에서 사용한 이야기 과제들은 우리나라의 아동에게 친숙하고 우리나라의 문화를 반영한 주제를 다루었다는 점이다. 전 세계적으로 연구와 임상에서 많이 사용되고 있는 개구리 이야기는 우리나라 아동들에게 문화적으로 다소 부적절한 측면이 있으며, 특히 에피소드의 수도 많고 내용이 복잡하여 언어 능력이 낮은 아동들에게 사용하기에는 어려움이 있다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서 사용한 루브릭은 영어권에서 개발된 것으로 우리나라 아동의 이야기를 기초로 수정작업을 거쳤지만, 좀 더 신뢰롭고 타당성 있는 채점을 위해서는 점수체계에 대한 연구가 좀 더 필요하다. 둘째, 본 연구에서 사용한 연속그림 과제는 실제로 5장, 10장, 13장으로 구성되어 있다. 본 연구에서는 13장 연속그림 과제의 결과만을 분석하였으나 3가지 모두를 수집하였다. 순서효과를 배제하기 위해 이 세 가지 과제뿐 아니라 한 장 그림 과제의 실시 순서 모두를 균형 있게 배치하였으나, 연속그림은 놀이공원에서 일어난 일로 등장인물과 물리적 배경이 동일하기 때문에 아동들이 두 번째와 세 번째 산출하는 이야기에서는 첫 번째 이야기에서 이미 언급한 등장인물이나 배경에 대한 언급을 생략하였을 가능성을 배제할 수 없다. 본 연구의 결과는 앞으로 우리나라 아동에게 적절한 이야기 평가 과제의 개발과 우리나라 아동의 이야기 특성에 적절한 점수 체계의 개발에 기초자료로 사용될 수 있을 것이다.

Acknowledgements

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (No. NRF-2014S1A5A2A01016444).

Acknowledgements

본 논문은 2014년 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. NRF-2014S1A5A2A01016444).

References

Appendix

Appendix 1. 한 장 그림 과제

csd-23-2-255-app1.pdfAppendix 3. 연속그림 과제

csd-23-2-255-app3.pdfAppendix 5. 이야기 분석 예

1학년 여아 상상 이야기

지은이랑 규빈이가 산으로 나무를 캐러 갔는데 나무가 별로 없어서 그래서 어디로 갔는데 집 한 그루가 서 있었어요. 그런데 거기 보니까 도깨비 방망이가 있었어요. 그걸 몰라서 그냥 두드려봤는데 이것 저것 나왔어요. 근데 그러다가 도깨비가 똑똑 하자 아무도 들리지가 않았어요. 근데 문을 열어보니까 지은이랑 규빈이가 있었어요. 방망이를 내 놓아라 이렇게 큰소리를 치자 잘못했습니다 했는데 밖으로 내쫓아 버렸어요 그래서 도깨비는 다신 밖으로 나가지 않기로 결심했어요.